Oltre il Digitale: il Valore del Modello Fisico nella Formazione di Architetti e Ingegneri. Il caso studio della TCU di Fort Worth.

Nel percorso formativo di architetti e ingegneri, la costruzione di un modello fisico in scala rimane un passaggio fondamentale.

Non è solo un esercizio estetico o tecnico, ma un’esperienza cognitiva completa, capace di connettere la teoria con la realtà materiale del costruire.

Ogni taglio, incastro o dettaglio strutturale costringe lo studente a confrontarsi con le leggi della fisica, le proporzioni e la stabilità: un piccolo edificio in miniatura diventa così un laboratorio di apprendimento profondo.

Dalla Teoria alla Materia

Come affermava Donald Schön, il vero progettista impara pensando mentre agisce.

Il modello costruito obbliga a ragionare in modo riflessivo: non si tratta più solo di disegnare forme, ma di farle funzionare.

La necessità di adattare parti, correggere errori e rivedere proporzioni sviluppa negli studenti una forma di intelligenza pratica che nessun manuale può trasmettere.

È nel momento in cui un elemento “non sta in piedi” che si impara davvero il significato di equilibrio, resistenza e coerenza costruttiva.

Materialità e Intelligenza delle Mani

Secondo l’architetto finlandese Juhani Pallasmaa, l’esperienza architettonica coinvolge tutti i sensi, non solo la vista.

Il rapporto con la materia, con le texture, con l’odore e la temperatura dei materiali, è parte essenziale del processo creativo.

In quest’ottica, costruire un modello significa attivare un sapere tattile e sensoriale che si intreccia con la mente: la mano non è un semplice strumento esecutivo, ma un’estensione del pensiero.

È attraverso il gesto manuale che un’intuizione prende forma, che un’idea vaga si traduce in una presenza concreta.

(ispirato a J. Pallasmaa, “La mano che pensa”, Safarà Editore, 2019)

La Pazienza del Costruttore

Un modello richiede pazienza e precisione.

Le difficoltà materiali — una giunzione che non tiene, una superficie che si deforma, una misura imprecisa — diventano parte integrante del percorso formativo.

Correggere, ricalcolare, trovare nuovi materiali o metodi di assemblaggio: ogni passaggio insegna a unire teoria e pratica, mente e mano.

È un esercizio di disciplina e creatività insieme, un metodo per imparare a “pensare costruendo”.

La Mano e lo Schermo: Tradizione e Tecnologia

Nel nostro tempo, dominato dagli strumenti digitali, Pallasmaa ci ricorda che l’architettura resta un mestiere: un sapere che si fonda sulla continuità tra chi progetta e chi costruisce.

Egli avverte che l’uso esclusivo del disegno elettronico rischia di interrompere il legame tattile e sensuale tra l’immaginazione e l’oggetto progettato.

Il computer non è nemico — è un alleato indispensabile per precisione e velocità — ma non deve sostituire la dimensione corporea e artigianale della creazione.

La vera creatività nasce nel punto in cui la mente immagina e la mano sperimenta, dove la matita, il modello o il materiale diventano ponti attivi fra il pensiero e la realtà.

(rif. a J. Pallasmaa, “La mano che pensa”, Safarà Editore, 2019)

Esperienze didattiche internazionali: il caso TCU di Fort Worth, Texas

Un riferimento di grande interesse per chi lavora sul rapporto tra luce, spazio e modello fisico è il Master in Lighting Design della Texas Christian University (TCU) di Fort Worth, Texas.

Nel programma della TCU, la sperimentazione sulla luce viene affrontata in modo integrato: gli studenti alternano attività digitali e analogiche, trasformando il laboratorio in un vero e proprio luogo di ricerca sensibile.

Accanto al lavoro di modellazione virtuale, i partecipanti costruiscono modelli fisici in scala e li testano con strumenti come l’heliodon Orchard, che consente di studiare con precisione le variazioni di luce solare durante l’arco della giornata.

Il corso dispone inoltre di una Light Lab, una sala equipaggiata per la prova comparativa di diverse sorgenti e scenari di illuminazione artificiale, e di un laboratorio modelli in cui i prototipi materiali vengono sviluppati, fotografati e presentati ai docenti e alle giurie.

Questo approccio interdisciplinare, centrato sulla sperimentazione fisica e percettiva della luce, rispecchia la stessa filosofia con cui lavoriamo nei laboratori Betanit: la convinzione che solo l’incontro tra teoria, simulazione e materia possa formare progettisti consapevoli e capaci di leggere la luce come sostanza costruttiva dello spazio.

TCU academics program Architectural Lighting Design

Un Ponte tra Digitale e Manuale

Il modello fisico non è in competizione con la modellazione virtuale: sono due strumenti complementari.

Il primo allena la sensibilità materica e la comprensione strutturale;

il secondo amplifica le possibilità di analisi e di rappresentazione.

Solo integrandoli si ottiene una formazione equilibrata, dove tecnologia e artigianalità dialogano e si potenziano a vicenda.

Conclusioni

Costruire un modello in scala significa:

- apprendere la logica concreta del costruire;

- far crescere la capacità di osservazione e di precisione;

- sviluppare una relazione attiva tra idea e materia;

- coltivare una forma di intelligenza manuale capace di accompagnare l’evoluzione digitale della professione.

Nel piccolo laboratorio in cui si assembla un modello, lo studente sperimenta ciò che è al cuore stesso dell’architettura:

trasformare un pensiero in spazio, una visione in materia, un disegno in realtà.

Riferimenti bibliografici e brevi note sugli autori

Juhani Pallasmaa – La mano che pensa. L’esistenzialità, l’espressività e l’evidenza della mano, Safarà Editore, 2019.

Architetto, teorico e docente finlandese (n. 1936), è tra i principali esponenti della riflessione fenomenologica in architettura.

Le sue opere — come Gli occhi della pelle e La mano che pensa — restituiscono centralità ai sensi, alla corporeità e all’esperienza nel progetto architettonico.

Donald A. Schön – Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale, Dedalo, 1993

(ed. orig. The Reflective Practitioner, 1983).

Filosofo statunitense (1930–1997), ha elaborato il concetto di "riflessione nell’azione", fondamentale nella pedagogia del progetto e nella didattica laboratoriale.

Richard Sennett – L’uomo artigiano, Feltrinelli, 2008

(ed. orig. The Craftsman, 2008).

Sociologo britannico‑americano, analizza il valore etico e formativo del “fare con le mani” come componente essenziale dell’intelligenza creativa.

Altri riferimenti utili:

- Peter Zumthor, Pensare l’architettura, Electa, 2006.

- David Pye, The Nature and Art of Workmanship, The Herbert Press, 1968.

Texas Christian University (TCU) – Fort Worth, Texas, USA

Fondata nel 1873, la Texas Christian University è un’università privata statunitense con un forte orientamento alla ricerca e all’innovazione nei campi dell’arte, dell’architettura e dell’ingegneria applicata.

All’interno del College of Fine Arts, il Programma di Lighting Design si distingue per l’integrazione tra sperimentazione digitale, costruzione di modelli fisici e analisi percettiva della luce.

Le sue infrastrutture didattiche comprendono una Light Lab, un laboratorio modelli e strumenti avanzati per lo studio della luce naturale e artificiale.

Media

-

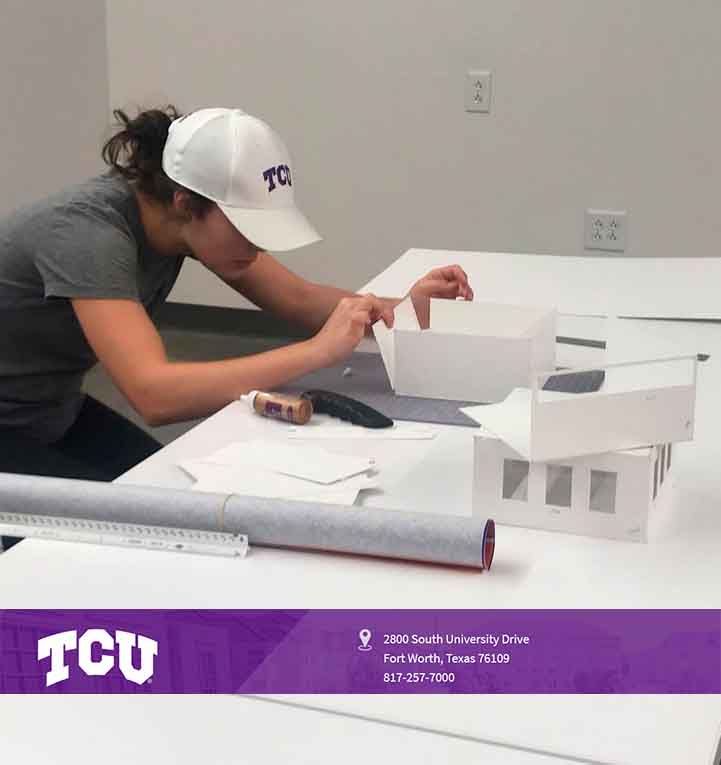

building scale models at TCU

(20,2 KB).

building scale models at TCU

(20,2 KB).

-

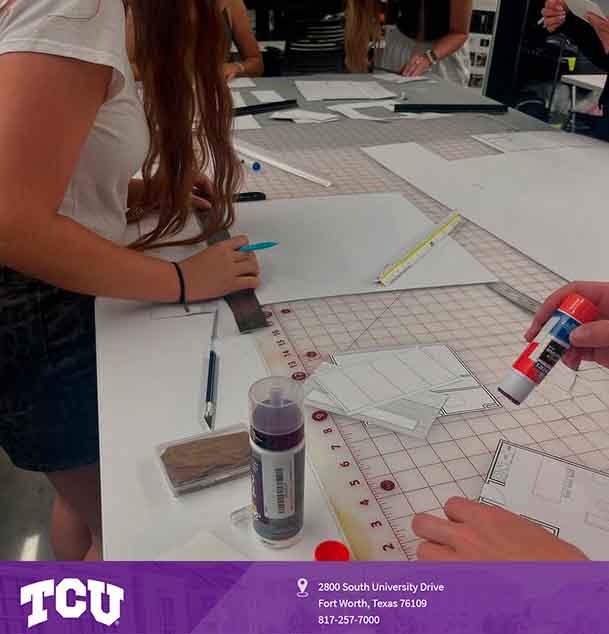

3rd year students are in the final weeks of their Passive Design Studio. Today we had to start their 3rd physical model.

(46,3 KB).

3rd year students are in the final weeks of their Passive Design Studio. Today we had to start their 3rd physical model.

(46,3 KB).

-

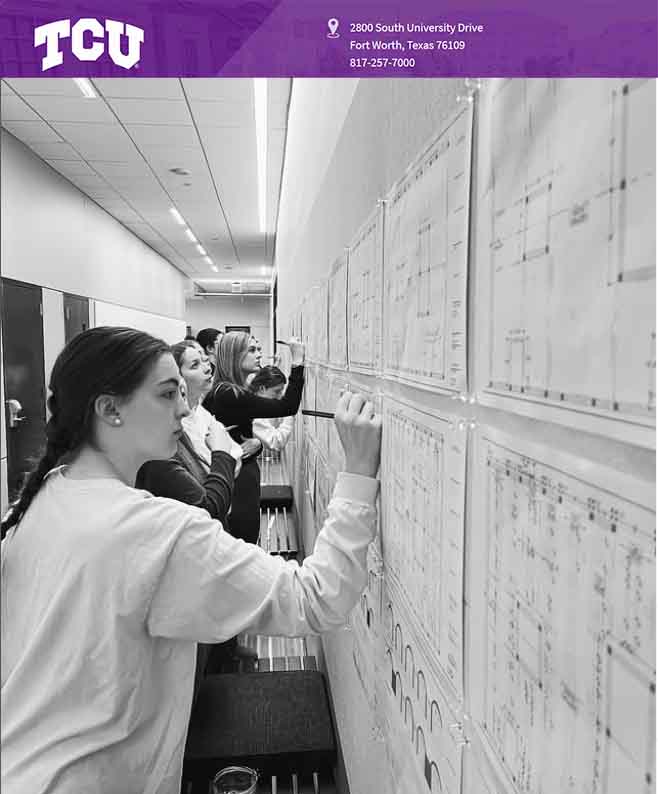

See it ➡️ Sketch it ➡️ Draft it

2nd Year - Digital Media in Lighting pinup and critiques

(31,5 KB).

See it ➡️ Sketch it ➡️ Draft it

2nd Year - Digital Media in Lighting pinup and critiques

(31,5 KB).

-

2nd Year students in Fundamentals of Lighting are starting their Daylight Studies this week. They are constructing to scale models to simulate the difference between various daylight apertures including clerestories, vertical windows, curtain walls and skylights.

(24,8 KB).

2nd Year students in Fundamentals of Lighting are starting their Daylight Studies this week. They are constructing to scale models to simulate the difference between various daylight apertures including clerestories, vertical windows, curtain walls and skylights.

(24,8 KB).

-

Juniors are starting their daylight models - round 1

(37,6 KB).

Juniors are starting their daylight models - round 1

(37,6 KB).

-

2nd Year students in Fundamentals of Lighting are starting their Daylight Studies this week. They are constructing to scale models to simulate the difference between various daylight apertures including clerestories, vertical windows, curtain walls and skylights.

(22,6 KB).

2nd Year students in Fundamentals of Lighting are starting their Daylight Studies this week. They are constructing to scale models to simulate the difference between various daylight apertures including clerestories, vertical windows, curtain walls and skylights.

(22,6 KB).

-

Students are working on their daylight studies on their scale model in the Beta nit Heliodon orchard.

(18,8 KB).

Students are working on their daylight studies on their scale model in the Beta nit Heliodon orchard.

(18,8 KB).

-

Students are working on their daylight studies on their scale model in the Beta nit Heliodon Orchard.

(26,4 KB).

Students are working on their daylight studies on their scale model in the Beta nit Heliodon Orchard.

(26,4 KB).

-

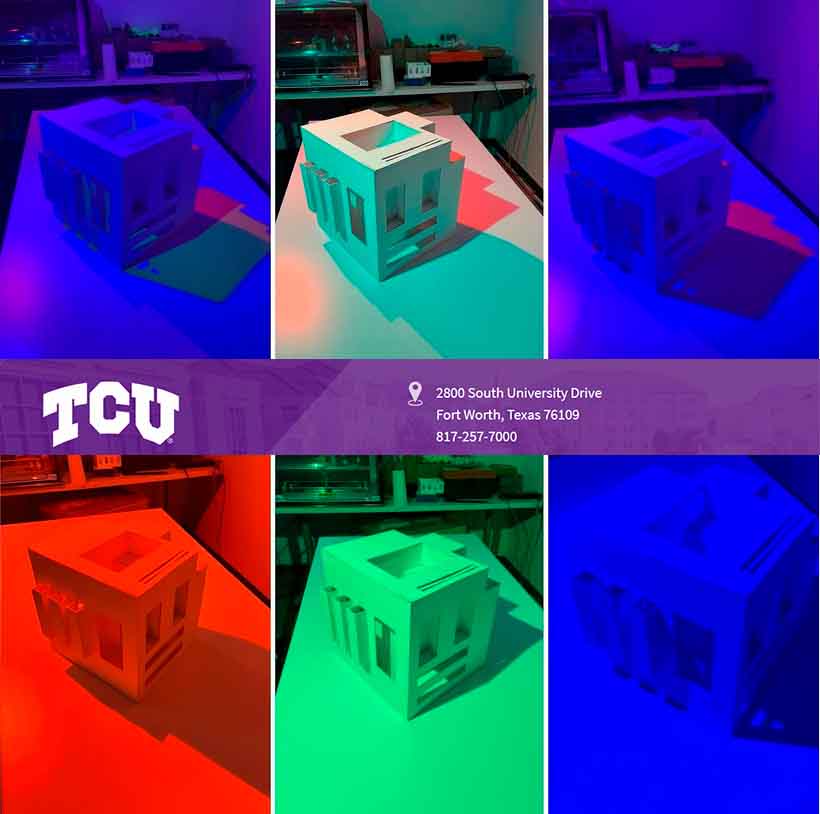

Color and Light Study… 1st Year Foundations

(35,8 KB).

Color and Light Study… 1st Year Foundations

(35,8 KB).

Contact

betanit.com

Phone: +39 0523 650217

email: info@betanit.com